市長ブログ 現場第一主義(令和6年度)

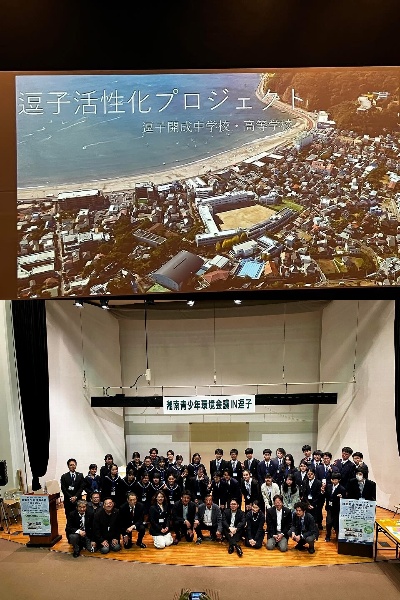

令和7年3月29日 第3回 湘南青少年環境会議

逗子ロータリークラブ主催の「湘南青少年環境会議」が行われました。今回が第3回目になりますが、中高校生の熱心な環境問題に対する姿勢に胸をうたれました。

年々参加するチームが増え、今年は全13チームによる発表でした。皆さんが環境を通して共通意識を持ち、実行に移していることに、「これからの若者たちは大したものだ」と感心させられました。

プラスチック問題を皮切りに、一般的な話を終始するのではなく、具体的に効果を上げるにはどうすべきかや、ふるさと納税を使って参加意識をあげようなど、今にも実現可能な提案がいくつもありました。昔と違い、ITを使った提案が分かりやすいことに驚きました。文字だけの説明ではなく、図や映像も取り入れた説明には説得力もあります。中には後ろのスクリーンに映る発表資料を見ることもなく、きちんと説明している中学3年生の子もおり、どうしたらそういうことが出来るのかと驚かされました。

提案にもありましたが、こうした中高生が問題意識を持ち、行政や市民を巻き込んだ活動に持っていくことが近い将来に実現するのではとも思います。その影響はスウェーデンの活動家グレタ・トゥーンベリさんなどの影響なのかもしれません。彼らは同年代の仲間という意識を持っています。

いずれにしても若い世代の人たちが、自分たちの将来に責任もって行動しようとしている姿に、我々年配者は支援の手を差し伸べるべきと思います。

また来年の発表が楽しみであり、どこまで進化・成長するのか、そしてまた、我々も努力を求められています。

令和7年3月9日 逗子市長杯 少年少女サッカー大会

逗子には4つの少年・少女サッカーチームがあります。小学校を卒業する前に記念交流試合が行われました。

逗子サッカー協会の創立50周年を記念して、5年前から「逗子市長杯」をかけた大会が始まりました。逗子以外にも鎌倉・藤沢・横浜・横須賀のチームが参加し、全8チームで二日間にわたり大会が行われました。

初日は雪も降る寒い日でしたが、二日目は風が冷たくても晴天に恵まれました。とても小学生とは思えない試合ぶりで、レベルの高さに驚かされました。また女子もチームの中心選手として立派な働きをしていました。

神奈川県の小学生のサッカーのレベルは全国でも高いと聞きました。神奈川には3つのプロチームがあり、それぞれに下部組織があるので、中学生になるとそのような下部組織にスカウトされ、本格的にプロを目指していく子もいるようです。

今や女子も世界大会があるので、もしかするとこの市長杯に参加した選手の中にも、将来は男女問わずプロの選手が生まれるのではと思ったものでした。

また応援に来られている保護者の方々の声援も、将来のプロを目指すべく頑張って欲しいと願っているように感じました。小学生からこうした活動の場が作られていくことは、子育てしやすいまちを目指す上でも大切なことだと思いました。

令和7年3月9日 リビエラSDGs作品マンガ大賞

リビエラ逗子マリーナでは令和2年から「リビエラSDG’s作品マンガ大賞」を実施しています。今年は全国40都道府県の幅広い年齢層(4~88歳)から延べ3,800人が参加されました。

マンガだけでなく、レポートや川柳など様々な方法で、持続可能な開発目標(SDG’s)について取り上げて表現しています。「私たちの未来や地球のために」をテーマに800を超える作品の応募がありました。

また、表彰式の当日は小中高校生徒による「若者サステナ会議」もあり、自分たちの考える環境問題を話し合う場もありました。今回の会議のテーマは「食品ロスをなくすには」でした。学校の給食からの改善する方法や、家での改善についても話がありました。

そして、レポート大賞を獲得したのは小学校6年生の生徒の「賞味期限から考える食品ロス削減」が選ばれました。自分でハムメーカーに取材して、賞味期限と消費期限の違いを明らかにして、いかに食品ロスを減らすかという立派な発表でした。

こうした活動に小学生から積極的に活動して、地球の環境について自分ごととして取り組んでいる子どもたちを見て、日本の将来に希望が持てる気がしてきます。 一人ひとりの力はわずかでも、みんなが同じ方向に歩みを進めるならば大きな成果につながるものと強く思います。

令和7年2月23日 海×TECHプロジェクト

昨年12月にも開催された「海×TECHプロジェクト」の第2回目が小坪漁港で開催されました。第1回目の12月にワカメの種付けをした子たちも半数が今回も参加して、そのワカメの収穫のイベントがありました。このイベントを企画してくれている人たちのほとんどが、本業はIT関係の会社の人たちです。海の様子がここ最近は異常な変化に見舞われています。これまでは磯には海藻類が繁茂して、それが魚たちの産卵や住処になっていたのが、一気に海藻が消えてきました。

彼らは水中ドローンを開発して、子どもたちにそういった海の様子を見せられるようになって、子どもの教育に協力してくれています。ただ勉強だけだと理解や興味も湧きにくいということで、小坪漁港協同組合の協力も得て、ワカメの種付けや収穫の体験も実施しています。

今年のワカメの収穫は漁師曰く、「20年以上やってきて、これだけ不漁なのは経験がない」とのことでした。理由はまだ分からないようですが、海水温の上昇が一番で、あとはアイゴなどの魚が芽を食べてしまうこと原因の一つとも言っていました。海は確実に変化してきています。温暖化による異常気象の影響があちこちに出ているのでしょう。

どんな経験が将来の人生の方向を決めるのかは誰にもわからないからこそ、子どもたちにはこうしたイベントや機会に参加してもらいたいと思っています。「小学生の時に行った場所の経験が、自分の進路を決めることになった。」というお話も聞きます。逗子の中で体験できることは、何でも体験してほしいと思います。海や山の自然に恵まれた逗子ならでは教育の一つです。

令和7年2月20日 地域公共交通活性化協議会の設置

地域の生活の足を確保するにはどうするか。これは課題だと強く思っていました。

逗子市は山あいの土地を開発し、住宅地として大勢の人たちが移り住んできた歴史があります。昭和40年に小坪の亀ケ岡団地が開発され、その後12カ所ほどの分譲地が造られました。

亀ヶ岡の造成の残土の埋め立てで、逗子マリーナが出来上がり、昭和40年の人口は4万人ほどが、10年後の昭和50年には5.8万人とほぼ現在の形になったのでした。

若い頃は山坂も何ら気にすることもなく暮らしていたのが、高齢になると家からバス停までの距離も大変で、かつ坂道だとより不便に感じてきます。高齢になっても暮らしやすいまちにするためには、買い物や通院にも出かけやすい地域の交通が大事になります。

昨年度は試行的な取り組みとして、ゴルフカートのような乗り物で生活の足を補完する運行を提案しましたが、議会の承認が得られず取下げとなりました。そこでこの協議会を立ち上げ、国・県・警察・交通事業者・市民等の参加のもと、2か年かけて逗子にはどのような地域交通がふさわしいのかを協議することをスタートしました。

当日は協議会初回の会議と、午後には市民の方々の参加のもとシンポジウムを開催し、本会の座長をお務めいただく名古屋大学加藤先生にご講演をお願いしました。先生のお話に、参加者はうなずいて共感されていました。「乗る乗る詐欺」の話、これは地域でアンケートを取ると乗る・利用する人は相当数に上りますが、いざ運行開始すると利用者はいないことも多発します。これは逗子市でも以前に経験しました。

今後は、地域市民への浸透も図りながら、あるべき姿を求めてこの2か年をしっかりと協議し、市民の方々にもこの先安心して暮らしていけると思っていただけるよう検討を重ねてまいります。

令和7年2月2日 高橋睦郎氏文化勲章受章記念講演会・市民栄誉賞贈呈式

逗子市在住の詩人・高橋睦郎さんが昨年秋に文化勲章を受章されました。市民団体の方々と実行委員会をつくり、文化勲章受章記念講演会、そして逗子市からも市民栄誉賞を贈呈することとなり、その贈呈式とあわせた企画をしました。

この企画を発表するとすぐに申し込みが殺到し、あっという間に550席が満席となりました。

しかし、開催日当日の2月2日(日曜日)はあいにくの天気予報で、もしかすると雪になるかもとテレビでは注意が頻発されていました。その影響もあってか、当日はキャンセルも出て満席とはなりませんでしたが、多くの方々にご来場いただきました。

暗転の中、スポットライトに照らされたところでの高橋さんの詩の朗読、そして能管の演奏で会が始まりました。詩は「母」「奇妙な日」「泳ぐ母」と3つを朗読されました。

企画の段階では、高橋さん選んでいただいた詩を高校生に読んでもらおうとも話していたのですが、ご本人との打合せで即座に「詩は自分が読みます」と言っていただきました。「詩を書いた情景は私にしか分かりませんから」とおっしゃられたのですが、確かにその通りです。

講演の題は「逗子に住んで~こしかたゆくすえ~」ということでしたが、お話がとても分かりやすく、なぜか情景が浮かび上がるような気がしました。福岡県八幡市(現北九州市)で生まれた高橋さんは、お父さんを亡くされ、大変な赤貧の中での幼少期でした。中学生の時から詩を書き始め、いくつも賞を受賞し掲載されるなど創作活動をしていて、やがて東京に出て、詩のつながりから就職し、三島由紀夫氏や多くの作家の方との交流を持たれたようです。

ご来場された方々から、「とてもいい話しだったし、人柄に触れて大変に近く感じられ良かった。」と好評でした。先生は逗子海岸の波際を歩かれるようですから、これからは先生をお見かけしたら、ぜひお声かけをしてみてください。先生曰く、「逗子は人との交わりの距離感も程よいまちで暮らしやすいです。」とのことでした。

令和7年1月13日 新年の様々なイベント

正月には、消防出初式や市内駅伝、二十歳を祝うずしの集いなどの大掛かりなイベントの他にもたくさんのイベントが開催されました。

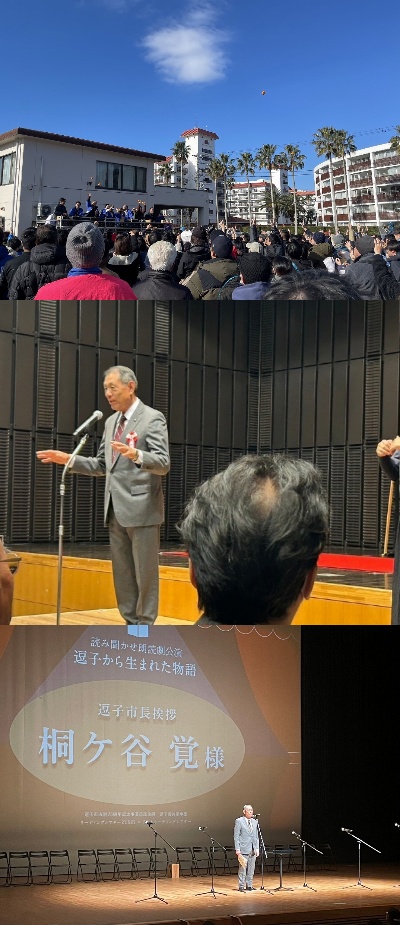

恒例の小坪漁港のみかん投げには大勢の皆さんが新年の福を求めて集まりました。

今年は夏の異常な猛暑のせいで、みかんも高価になりましたが、それでも例年通りの立派なみかんが準備されていたので、受け取った皆さんはえびす顔でした。

手話サークル「鈴の会」の創立50周年を祝う会も開催されました。挨拶を手話でやって欲しいと言われ、にわか仕立てで手話の挨拶を練習しました。簡単な「こんにちは。逗子市長の桐ケ谷さとるです。今日はおめでとうございます」でしたが、手の向きや指の使い方は難しいものだと感じました。これからも少しずつ覚えたいと思いました。障がい者の方々に寄り添い、手話の会が50年を迎えることは感謝に堪えません。これからのご活躍もお祈りいたします。

読み聞かせ朗読劇というのも開催されました。子どもから大人まで50人近くの方々が出演され、市制70周年記念事業として企画されました。これまでに半年近くワークショップや練習を重ねて本番を迎えました。

基調講演には元NHKのアナウンサーの方が、伊集院静さんの「なぎさホテル」を朗読されたのですが、プロの話し方とは違うものだと感心させられました。あたかも状況が浮かぶような朗読に変わります。言葉の抑揚、間合いなどであれほどに聞いている人に響くのかと驚きました。

様々な企画が新年早々行われましたが、昨年を思うと元日に能登半島地震があり、未だ復興道半ばであります。いかに平穏が大切かと知らされました。

今年も皆さんと一緒にいい年にしていきましょう。

令和7年1月13日 二十歳を祝うずしの集い

今年の二十歳を祝うずしの集いは1月13日で、暖かく穏やかな日和の中で開催されました。

今年の対象者は501人で、会場に参加された430人と、8.5割を超える大勢の二十歳の方々が集まりました。久しぶりに会う仲間たち。開式になっても話しが盛り上がり、移動には時間がかかります。中には始まってからホールに移動する人たちもいましたね。

何より盛り上がるのは、中学校在学時の先生からのビデオメッセージです。

先生によっては「ワッ~~」と大きな声の上がる先生は、さぞや在校時にもお世話になった人気の先生なのだろうなと想像しながら聞いていました。

私は式辞の中で、若いうちは日本、いや世界を舞台に活躍してほしい。やがては逗子に戻り、逗子の発展に力を貸してほしい。鮭は川で生まれて、海で育ち、やがて生まれた川に戻る。母川回帰という性質がある。皆さんも逗子に戻り、まちを盛り上げてほしいと言いました。

式後、ロビーで記念写真を撮っている人たちに声をかけると、皆さんが必ず逗子に戻りますよと笑顔で言ってくれます。

二十歳の皆さんのこれからの大いなる活躍を祈念したいと思います。

日本を背負ってもらう若者たちの集いで、こちらの気持ちも晴れやかになりました。

令和7年1月11日 2025年消防出初式

今年5年ぶりに逗子市の消防出初式が開催されました。

これまでは新型コロナウィルスにより数年開催ができず、昨年は出初式を予定していたのですが、元日に起こった能登半島地震の救援のため、消防職員も都合30名が緊急消防援助隊として応援に向かったために出初式は中止をせざるを得ませんでした。

今年は市制70周年の節目の年でもあり、盛大に開催されたことはおめでたいことでもありました。当日は朝の冷え込みもきつく、これでは式典も大変だなと覚悟していましたが、その後気温も上がり、式典中は風もなく穏やかな中で開催できました。

70周年に合わせて、放水の色も7色と凝った演出でした。レスキュー隊による交通事故でのけが人の救出演技がありましたが、実際に車の屋根を道具で切り拓き救出する様子は迫力がありました。いつ何時事故が発生するかもしれず、訓練に優る準備はありません。訓練は日ごろのたゆまぬ鍛錬が一番大事と思います。

ただ、こうした部隊が出動する必要がない、安全な日々の暮らしが何よりであります。

令和7年1月8日 年頭記者会見

2025年は穏やかな年明けになりました。

昨年はよもやの元日の夕方に能登半島地震が発生し、復興はいまだ道半ばの状況にあります。いつ何時、あのような災害が発生するか分からないことを再認識させられました。常に災害への備えを強めていくしかないとの思いを強くしたところです。

しかし、起きた災害を恨んでいても始まらず、常に目を将来に向け頑張っていくことが大切だと感じます。

さて、今年の年末年始は奇跡の9連休とも言われておりました。しかし奇跡でもなく来年も9連休になっていますし、2031年にも9連休は巡ってきます。意外と連休が多いことに驚かされます。

役所の新年の始まりは、逗子市では部課長会議で始まります。課長以上の職員が一堂に顔を合わせて、新年のスタートです。私も新年の抱負を話して、職員と気持ちを同じくして、この一年を頑張ろうと心を込めて話をしました。

逗子市では8日に年頭の記者会見を行いました。

今年の重点事項を4つ話しました。

(1)三浦半島の連携

今年から半島は連携して防災に取組むこと、市内でも建設業者との連携が強化され、すでに倒木や緊急舗装工事等でも始まっていることなど

(2)小坪2丁目県有地

いよいよ今年に議会の承認を得て、土地の取得や公園整備に着手する予定で、令和9年の開園を目指すこと

(3)生ごみ分別収集

この3月の運用開始が遅れるが、葉山の施設が完成したら出来るだけ早くに開始できるように準備する旨の説明

(4)不登校対策

不登校問題は大きな社会問題と捉える 教育のみで対応するのではなく、学校以外の施設でも居場所づくりをする 保護者への支援も行う、行政全体で取り組んでいく課題である

また秋に文化勲章を受章された逗子在住の詩人の高橋睦郎氏の取材のための会見も、その後に続いて開きました。そこで記者の皆さんに高橋氏の人となりを取材してもらいました。高橋氏には逗子市から市民栄誉賞を贈呈し、同時に文化勲章受章記念講演会を2月2日(日曜日)になぎさホールで開催します。

ご本人からのお話は、とてもおもしろい楽しいお話になるのではと思います。詩人と聞くと、硬い感じに思いますが、何ともウイットに富んだ方であり、講演会が楽しみです。

令和6年12月14日 海xTECHプロジェクト

今回で3回目となる海xTECHプロジェクトが小坪漁港で開催され、小学生の子どもたちとその保護者の方々が参加されました。

このイベントでは以下3つの目的があります。

(1) 海中ドローンで磯焼けといわれている海の変化を見てもらうこと。

(2)ワカメの種付けをして2月ごろの収穫をするのですが、その種付け作業として実際にロープに埋め込むのを手伝ってもらい、そのロープを海面に設置してもらうこと。

(3)磯焼けの原因の一つとなるウニが異常なほど大量発生しているのですが、海底のウニを自動検知するAIモデルを作成することも勉強してもらうこと。

地球温暖化を防ぐためのCO2の削減には、山の木を活かして炭素を固定するグリーンカーボンと、海藻に炭素を固定するブルーカーボンの二つがあります。このイベントは、海のブルーカーボンを知る機会になるのではと思います。

春にはワカメの収穫にも参加してもらい、自分たちが種付けした小さな苗が3ヶ月くらいで1メートル以上のワカメに成長しているのを体験すると、自然の営みに驚き、大きな感動になるのではないでしょうか。その時に立ち会うのが楽しみです。

こうした体験や学びの機会を積み重ねていくことが大事だと思います。

令和6年12月5日 災害医療の研修会

葉山町と共催で、医師会・歯科医師会・薬剤師会・登録の看護師・保健福祉事務所・行政職員約130人もの多くの関係者が集まり、勉強会を開催しました。

今年は特に座学で災害時の対応について研修し、3日後の12月8日には再度チームに分かれて実際に役割分担して実地訓練を行いました。元日に発生した能登半島地震の教訓からも、発災時には行政が市民の安全を確保することを第一としますが、もし負傷者が出てしまった場合には地域の医療関係者がその役を担うことになります。平時からその連携に関して訓練を重ねることが何より大事です。

実地訓練では、軽傷者、中傷者、重傷者に見立てた人に対し、それぞれが必要とする治療を的確に判断することを実施していました。大規模災害となると受入れ可能な病床にも限りがあり、重傷者と軽傷者の見極めが重要になります。

訓練では皆さん緊張感をもって取り組んでいました。こうした現場を見ていると、いかに訓練が大切であるかと感じます。何より「訓練に優る準備はなし」と言われます。

私が4月に能登半島の現地に行って感じたことは、発災から3日間(72時間)をいかに行政が中心になって市民の安心安全を守り抜くかが重要であることがはっきりと分かりました。そこで9月の市議会第三回定例会でも補正予算で、水・食料・トイレ・通信インフラの確保のために予算をつけて準備に入っています。輪島市で避難所の総責任者となった教育長に話を聞うかがったところ、避難所で様々な問題が発生した時に、災害医療に登録をしているDMATの看護師さんが適切なアドバイスをしてくれて、本当に助かったとおっしゃっていました。いかに医療関係者と行政の連携が大事なことかと感じました。災害時にいかにして市民の安全を守れるかについて、これからも取り組んでまいります。

令和6年11月17日 久木小学校区防災訓練

秋には各小学校区で避難所運営訓練や、防災訓練が活発に行われています。学校区以外にも地域ごとに防災訓練も開催されていて、関係者の皆さまには心から感謝申し上げます。

これまでも防災訓練は、東日本大震災の教訓のもと実施されていましたが、あの震災から13年目となると、どうしても多少の緩みはあったようにも思います。それが今年元日の能登半島地震が起こったことで、地形が似ている三浦半島でも同様の課題があるものと、市民の皆さまも、行政側も改めて気を引き締め直して取り組んでいるところです。

昨年の久木小学校区の防災訓練は、他の地域の模範となりました。安否を確認するために黄色いタオルを玄関先に掲げるシグナルの実施や、WEBアンケートによる安否確認や必要な物資の要求などを取りまとめる取り組みなど、先進的な活動に目を見張るものがありました。

今年はそれに加え、寸劇にて課題を深掘りする取り組みがありました。いくら必要事項を講演の形で話しても、聞く側の集中力にも限界があり、例えば一方的な講演ではごく一部のテーマしか記憶に残こらないかもしれません。ショート演劇で課題を示し、それを皆で検討する新しいやり方はすばらしいことと感心しました。

(1)車いすで避難所に来た場合 (2) 避難所で赤ちゃんが夜泣きする場合 (3) 認知症の人が避難所に加わった場合 (4) 在宅 高齢者宅の片付け (5) 在宅 見守りの支援 (6) 在宅 物資不足等

のテーマでした。非常に分かりやすく、会場の皆さんもうなずき納得の話でした。

逗子市は災害発生後3日間の市民の安心・安全の対策に集中することにしました。今の日本では、その後は国はじめ広域で支援が協力もらえる仕組みになっています。何よりこの3日間は行政と市民の皆さんの結束で乗り越えなければなりません。人命の救出も72時間が勝負と言われます。

これからも訓練を通して、公助・共助・自助の連携を深めていきましょう。

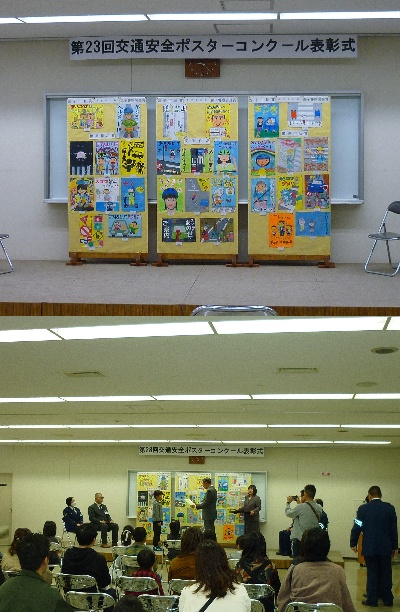

令和6年11月16日 交通安全ポスターコンクール

第23回目の交通安全ポスターコンクールの表彰式を行いました。今年は241名の応募を頂きました。どれも甲乙つけがたい作品の中から選ばざるを得ず、大変に苦労しました。これは毎年のことで、全ての皆さまに賞をあげることができれば良いのですが、どうしても選ばなければなりません。

その中で、低学年・中学年・高学年に分けて、市長賞・警察署長賞・優秀作品賞をそれぞれ表彰しました。低学年から高学年になると、表現の仕方も変わってくるところは成長されている様子も見て取れて楽しいものです。車のルームミラーに映る様子など細かな表現をされていたりして、観察の視点もそれぞれの学年の成長の跡が見られるのも驚きます。

こうしたポスターコンクールの意義として、自ら絵で表現することは交通ルールへの理解を深め、かつルールを守らないことで起こってしまう事故に注意するようになることだと思います。自転車のヘルメット着用については、令和5年4月1日に努力義務化されました。子どもたちのヘルメットの着装率は高いですが、大人はまだまだです。子供から学ばなければなりません。

ビーチクリーンや街の清掃活動をしてくれている子どもたちは、街中でゴミを捨てることはしなくなるはずです。コンクールなどの活動も、交通ルールを学ぶことになり大切なことだと思います。

また賞をもらった子どもたちは、その後さらに絵を描くことが好きになり、どんどん集中し上達するようです。何事も目標を持つことが大事なことと感じます。

来年のコンクールも楽しみにしています。

令和6年10月27日 逗子アートフェスティバル2024

今年もアートフェスティバルが終了しました。

今年で12回目となります。市民の皆様と市の協働によるイベントですが、今年は市制70周年記念事業として全部で25の企画が開催されました。

今のアートフェスティバルは市民の皆様によって作り上げているなと感じるのは僕だけではないと思います。それは高名な先生の作品を拝見するイベントではなく、市民が様々な形で自発的に関わることで実行されるイベントになってきています。

もうすっかり逗子ではお馴染みの「池子の森の音楽祭」も、初日は少し天気が悪かったですが、翌日10月6日(日曜日)は天気にも恵まれ大勢のお子さん連れのご家族でにぎわっていました。その様子を見ているだけでほのぼのします。

それぞれを個別では紹介できませんがいくつか挙げると、旧逗子高校の武道場で「テルミン」という楽器の演奏を聴きました。これは楽器に触れる事なく、空間中の手の位置で音高と音量を調節するものでした。発明されたのは100年以上も前にロシアの発明家によりつくられたようです。その会場は切絵と映像のコラボで、その幻想的な音色は眠りを誘い、自分も危うく寝入るところでした。

また最終日には「ラップで、ココロカルクfrom逗子」の企画もありました。この企画者である「マイクラおかん」という方は、自らのお子さんが不登校になり、子どもを変えるのではなく自分が変わらないといけないと考え、商工会で貸し出しているキッチンカーで事業を始めたりしていました。そのような中で、日本経済新聞社主催のラップコンテストに出場し、400名の中から審査員特別賞を受賞されたという背景があります。そこで今回、「ラップなら言いづらいことも言えちゃう」のだとワークショップを準備し、初心者にも参加を呼びかけ、その後は様々なラッパーとの共演を企画していました。ラップは精神科の治療の方法の一つのようで、医師でラッパーのチームも参加していました。確かに心に秘めているだけでは解決が難しいのが、ラップを通して思いを吐き出すことで心を軽くするのだと思いました。

紹介しきれないほどの様々な企画でしたが、今年の逗子アートフェスティバルも10月5日から27日まで無事に終了いたしました。また来年を楽しみにしております。

(一番下の写真は逗子アートネットワークからのご提供)

令和6年10月12日 やまばとの会 読者交流会

やまばとの会とは、視覚障がい者へ、文字情報を録音図書として作成し、お届けしている団体です。

やまばとの会の創立は1980年(昭和55年)で、すでに44年もの長きにわたり活躍されています。その愛読者は逗子市内に限らず、県外にも多くの読者の方々がおられます。逗子市内に17名、神奈川県内の方が71名、その他関東で26名、関東以外の県外にも33名と多くの読者の方々がご利用されており、総数は147名にもなります。かつてはテープをダビングしていたようですが、今はCDでお届けしているようです。

今回の読者交流会の開催は、コロナ禍で6年ぶりでした。市内や県内の方のほかに、遠くは熊本や、郡山、いわき、静岡と広範囲で、盲導犬と一緒やご親族の方の付き添いで参加された方もいらっしゃいました。日ごろの図書を通してのお付き合いを、会員の方々が久しぶりの触れ合いに感謝の言葉を交わしている様子は本当に温かいものでした。

録音図書の内容は、行政文書の作成のほかに、各種新聞や小説等広範囲にわたり、大変に楽しみにされているようでした。見えなくてもゴルフをやられている方もおられ、ゴルフの本を聞いていてコースを回るのが楽しみだとおっしゃっていました。皆さまにとっては、生きる糧そのものになっているようでした。

こうした活動をされている皆様に心から敬意を表します。これからも継続されるよう願っております。

令和6年10月7日 逗子警察署主催防災セミナー 「皆様にお伝えしたいこと ~ 東日本大震災を経験して~」

逗子警察署主催で、東日本大震災発生当時に宮城県警本部長を務めていた竹内直人さんが震災の教訓を伝える講演会が開催されました。

今回の講演会は警察署員と行政職員の関係者のみが対象でしたが、警察署の講堂が満席になるほどの参加者へ向けて、講師の竹内さんから「皆様にお伝えしたいこと ~東日本大震災を経験して~」と題してお話をいただきました。竹内さんは退官後、現役時代の体験を語り継ぐ「警察謝恩伝道士」を名乗り、活動を続けておられます。

発災直後に現場が混乱していた様子や会話のやり取りについて話されましたが、まさにその場に居合わせなければ語れないような臨場感のあるお話でした。そのような震災直後の状況下で大津波警報が発令され、多くの警察官が沿岸誘導に当たっている中で、津波に巻き込まれ警察官が14名殉職したことは、痛恨の極みで一生後悔し続けていると話されました。

現場からの報告や伝聞情報が誇張されたケースもあったとのこと。また無線も繋がりにくく、繋がっても的確に報告・説明が出来ず、更に情報が混乱したことなど、まさに現場に居なかったら感じえないことも話されました。それには平時からの「無線で客観的な描写をして伝える訓練が大事だ」とも話していました。

行政との連携では、行方不明者の情報確認や遺体安置所のあり方、警察と行政の役割分担など実際の現場からの多くの示唆をいただきました。防災の計画の中では、避難所の開設や支援物資の対応などを優先しがちでしたが、遺体安置や行方不明者の対応のあり方なども重要な任務であり、警察との連携の大切さを実感しました。

警察署の方からも、これだけ行政と連携しているところは少ないと日ごろの関係を評価していただいているのは心強い限りです。これからも更に緊密な連携をしていくことが大事だと感じました。

令和6年9月19日 百歳お祝い状贈呈式

敬老の日にあたり、今年度百歳を迎えられる方々に内閣総理大臣からのお祝い状と記念品をお届けに上がりました。

今年度、逗子市で百歳を迎えられる方は26人いらっしゃいますが、そのうち15人の方々のお祝いに、ご自宅や施設に伺いました。現在、逗子市で百歳以上の方は65人、最高齢は105歳の方です。男女別では、男性15人、女性50人と圧倒的に女性の方が多いです。全国で百歳を迎えられる方は47,888人で、百歳以上の方は95,119人と前年に比べても約3,000人増えています。

お伺いした方の中には、お一人で暮らし、食事・洗濯・掃除も基本はお一人でやられている方がお二人もおられました。買い物でのヘルパーさんの協力はあるものの、お一人でしっかり暮らしが成り立っていました。本当にご立派です。

今回唯一の男性の方も、お一人暮らしでした。お酒が好きで、寝る前の一杯や、食事前の一杯が楽しみとおっしゃっていました。ヘルパーさんにはお酒を買ってきてもらえないので、自分で歩いてスーパーまで行って買ってくるとのこと。これも運動の一つかもしれません。

何が長生きの秘訣ですかとお聞きすると、元々くよくよしない性格なのが良いのかもとおっしゃっていました。確かに考え込むことや不満やくよくよすることは精神的に良くないのだと思います。

これからは長寿の方の生き方を真似ながら、健康で楽しく暮らせるように努めます。

皆さんもますますご健康であることをお祈りいたします。

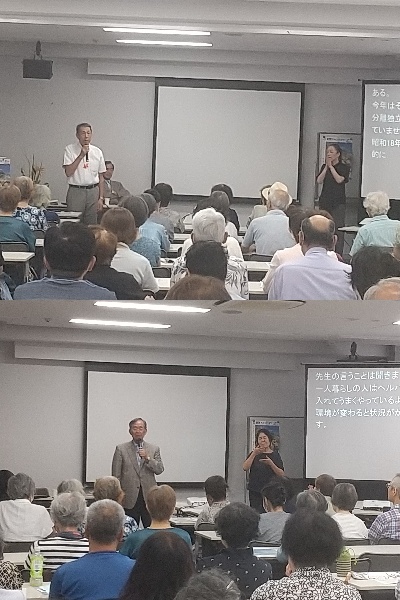

令和6年9月15日 認知症講演会「杉山孝博先生」

敬老の日の前日の9月15日に今年度の認知症講演会を開催し、長年にわたり認知症の研究に携わられている杉山孝博先生に、講師としてお話をいただきました。これまでにも先生には逗子市で何度もご講演、そして個別相談等もしていただいており、認知症に日々向き合われているご家族の方へのアドバイスなどをしていただいております。

講演会では実際にお話しされる前に、先生もご出演され、教育映像祭で文部科学大臣賞を受賞された「認知症と向き合う」という映画を観ることから始まります。30分ほどの映画ですが、これを観てから先生のお話を聞くことで、参加者の皆さんが一体となり納得する効果がありました。映像を全員で観ることは、認識が一つになるのでお話への理解が違います。大変に効果的でした。

実体験として私の母も認知症でしたが、母は大人しく、徘徊することも暴力的になることもなかったので、自分では母の症状が認知症の症状であると思っていました。しかし実際は一括りに「認知症」といっても、症状は様々です。家族の中でもそれぞれの考え方が違い、同じ屋根の下で暮らすには大変になることもあります。逗子市でも地域包括支援センターをはじめ、地域で様々なサポート活動がされています。個別に抱え込むのではなく、周りの助けも得ながら認知症に対応していくことが大事だと思います。

認知症になっても安心して住み慣れたまちで暮らせるまちづくりを推進するため、認知症の方とそのご家族の方々のご意見をお聞きしながら、様々な取り組みを進めてまいりたいと考えておりますし、このような講演を通じて認知症についての理解を深め、「認知症と共に生きる」共生社会の実現の推進に向けて取り組んでまいります。

令和6年9月11日 近況報告

今年も記録的な猛暑が続いた夏も過ぎ、9月に入りました。しかし、相も変わらず真夏のような暑さの毎日です。すっかりブログの更新もできずにおりました。

8月中旬に体調を崩して入院をしており、月末に復帰いたしました。去年から色々な入院が続き、皆様にご心配をおかけすることになり申し訳ありません。今回についても少し前から体調に少々違和感があり、長年診ていただいているかかりつけ医の先生に「頭を振るとてっぺんが痛い」と連絡したところ、すぐに脳神経外科のMRIを予約したから行くようにと指示がありました。

その結果、脳内に血が溜まっているのが見つかり、手術となった次第です。自分で勝手な判断をしていたら、未だに病院にも行かず、「なんか体調がおかしい」でも「暑さのせいだろう」と考えていたのだと思います。

つくづく思ったのは、かかりつけ医の大切さです。大きな病院も同じく大切ですが、普段の暮らしでいろいろ相談できる近くの「かかりつけ医」は本当に大切だと思います。症状により、かかりつけ医から、最適な医療機関へ紹介が行き、大きな病院でも医師の所見に基づき治療を組み立てる訳で、この連携はとても大切なことだと、身を持って体験しています。

何より健康で暮らせることが一番の幸せと思います。

令和6年8月1日 三浦半島地域広域幹線道路整備促進期成同盟

三浦半島の4市1町は、50年以上も前から地域一丸となって県及び国への道路整備についての要望をしてきた歴史があります。道路は能登半島の震災においても示されたように、インフラの最重点項目です。道路が寸断されると救助や復興に支障をきたすことになります。大規模な自然災害も頻発する近年は、市民が安心・安全に暮らすために道路の整備は行政の基本的かつ重要な課題になります。

また各自治体がそれぞれ単独でできることではなく、市域を超えて近接行政が連携して取り組む課題になります。これまでもこうした取り組みが実を結び、横浜横須賀道路の料金の引き下げが実現するなどしました。

これからは逗葉新道料金所付近と逗子警察署の交差点につながる中央道路開通の促進や、逗葉新道のETC化と料金の無料化の検討についても要請していきます。中央道路の開通に合わせて、交差点の二車線化の改良工事も計画されています。これにより逗子警察署前交差点や、東逗子駅前交差点の渋滞緩和につながるものと期待しています。

逗葉新道の無料化も長年の懸案でありますが、有料であるために一定の車が市内一般道に迂回していることも多くあり、これが市内渋滞の要因の一つとも言われています。こうした改良が進み、更に安心して暮らせるまちになるものと期待しています。

これからも粘り強く県や国への働きかけを続けて参ります。

令和6年7月30日 8市連携市長会議

横浜市及び隣接する7市(川崎、横須賀、鎌倉、藤沢、大和、町田、逗子)で、2011年から広域的な連携から課題解決を図る取り組みをしています。

最近の連携としては、2018年に鎌倉市の海岸に漂着した子供のシロナガスクジラのお腹から大量のプラスチックのゴミが検出されたことを受けて、「海洋プラスチックごみ削減のための啓発活動に関する検討会」を設置して具体的な取り組みを進めてきました。逗子市でも田越川の河口から上流に向けて、学生等の参加も得ながら、20年近く一斉清掃が行われています。私も15年以上前から参加しており、当初はトラック5台分くらいのゴミがありましたが、今や軽トラックに軽くの程度の量になりました。ゴミを拾ってくださる方々は絶対に自分から捨てることはしなくなります。

また、技術職の職員が少ない逗子市では、広域連携の中から職員の支援体制が作れないか提案していました。横浜市の技術者研修に、逗子市からも参加させていただいています。こうした広域での交流が続き、やがては更に交流の密度が高まることを期待しています。

令和6年7月4日 津波避難訓練

7月4日に津波避難訓練を実施しましたが、これまでとは訓練内容を変更しました。これまでは海水浴のお客様を海から浜へ上がっていただくまでの訓練でしたが、今回から市が指定する津波避難場所まで実際に歩いて避難するという内容の訓練にしました。

昨年までの訓練では、実際に津波の恐れがある時に十分な安全が図れるとは思えないと考え、昨年に実施した津波避難訓練の最後の講評で、「来年はそれぞれ西と東の津波避難場所まで実際に移動する訓練をする」と宣言しました。今年始めには能登半島地震も発生し、海の家の営業する方々の間にも危機感が生まれました。海の家で働く方々も、お客様を安全に誘導するには道順も含めて知っておく必要があります。

初回の訓練としては成果があったと思います。しかし課題や改善すべき点もたくさん見えてきました。来年度以降は更に改善し、この取り組みを継続したいと思っています。今年は全部で200名ほどの方々にご参加いただいたのですが、その中には大学の研究室で実際に津波避難の研究をしている10名もの研究生も参加されたとのことで、今後の取り組みに連携が出来ていけば面白い展開になるのではと思いました。

災害が発生しても、最小の被害で食い止めるには市民の皆さんの協力が不可欠です。一緒に取り組みをお願いいたします。

令和6年7月1日 奨学金認定証授与式

今年で3年目になりますが、『公益財団法人渡邉利三奨学金財団』の奨学金の認定証授与式が行われました。この財団は、逗子市ご出身である渡邉利三様から10億円の寄附がされ、それを原資に財団を設立し、運用益の中から継続的に奨学金を支給していくというものです。

奨学金受給の条件は逗子市在住で、経済的理由で大学に就学することが困難であり、かつ、国内外を問わずリーダーとして活躍したいという強い意志のある方を選考する仕組みとなっています。今年で受給者は大学1年生から大学4年生までの17名ですが、毎年の成績が一定の基準に達していないと翌年は受給から外れます。これまでには進級できなかった人も出ています。一度受かったから安心とはいかないものでもあります。

今回の式は授業の関係等もあり、参加者は少なく残念でしたが、自分以外の受給者の仲間を知る機会、それと財団設立に支援を頂いた渡邉様ご本人とお話ができる貴重な機会でもあります。

渡邉様も大学を卒業された後に留学し、その時奨学金で大変にお世話になったから恩返ししたいという想いから寄附を申し出されたのでした。アメリカの大学を卒業後、事業を起こされ成功を収めて、少しでも生まれ育った逗子市に協力したいとの想いもあったとのことです。今はアメリカと日本を3ヶ月ごとに行き来する生活で、ちょうど日本にいるこの時期に授与式が行われました。

教育に力を入れていくのが逗子市の方針でもあり、こうした奨学金制度があることは逗子市に住みたいと思う動機にもなるのではないでしょうか。住みやすい、あこがれるまちを目指してまいりますが、こうしたご支援に心から感謝申し上げます。

令和6年6月28日 海開き式

今年も神奈川県内で一番早い海開き式を逗子海岸で行いました。

しかし、海の関係者でもこのような大雨の記憶はないというほどの天気でした。本来であれば小学生500名の参加予定で、これまでは逗子小学校だけでしたが、今年は池子小学校・沼間小学校の子どもたちも参加するとのことで、過去最大の人数での実施となる予定でした。しかし天気には勝てず、小学生の参加は中止となりました。特に6年生には最後の思い出になるはずで、申し訳ない気持ちです。

逗子海岸は2年前、国際環境認証のブルーフラッグを国内で6番目に取得して、将来にわたり海の環境を守っていこうと、海の事業者と一緒に様々な取り組みをしています。子供たちも事前に授業でブルーフラッグの勉強をして、海開きに参加する予定でしたので、ことさら残念です。

6月28日から9月1日までの66日間の海水浴場開設の幕が開きました。昨年は大変な猛暑で、昼に海に出るのは危険とも感じられましたが、さて今年はどんな夏になるのでしょうか。何より異常気象のこの頃ですが、大きな災害や地震などのない、穏やかな夏を望みます。

7月4日には海の関係者と一緒に、津波避難訓練を行います。今年は実際に指定されている避難地まで歩いて避難するという実地訓練を行います。能登地震もありました。実際にはないことを望みますが、何より訓練により、安心安全を皆で守り抜くことが大事だと思います。

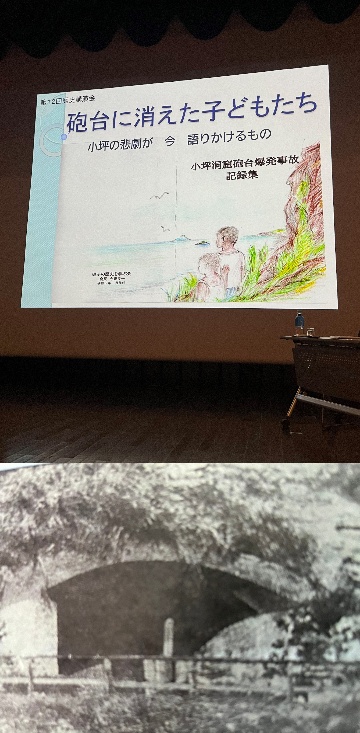

令和6年6月22日 砲台に消えた子どもたち

終戦直後の昭和20年10月20日に、逗子市である痛ましい事故が起きました。当時は相模湾を航行する敵国艦船を攻撃するために、小坪にいくつも砲台が設置されていたそうです。終戦後、その場所は人の出入りが出来る状態になっており、子どもたちも大人も物資を集めるのに洞窟砲台に入っていたようです。

事故当日は小学校での戦後初めての運動会を翌日に控えた前日の土曜日でした。砲台の設置場所で大爆発があり、子ども16名が亡くなる悲劇が起きました。現在もご存命の方のお兄さんは、当時小学5年生で亡くなったのです。その方は事故が起こる少し前に自宅に戻ったので、爆発の被害には合わなかったのでした。

当時の逗子町小坪は、昭和18年に軍の命令で横須賀市に強制合併させられていた時期になります。当時は事故そのものの情報も伏せられておりましたが、戦後30年も経った昭和51年にこの事故のことが新聞に出て、ようやく知られることになりました。

今年秋には元の建立地の近くに新たな慰霊碑の建立するために、遺族の方々をはじめ準備が進められています。こうした歴史を語り繋いでいかなくてはなりません。

令和6年5月30日 逗子市制70周年記念事業 第67回逗子海岸花火大会

今年も夏の到来を告げる逗子海岸花火大会が5月30日に開催されました。しかしこれほど開催できるかと心配したことはありません。何より週の初めは低気圧で荒れ模様。何とか当日は晴れると確信できても、前日の夜に通過した雨次第では東京から出航する花火の台船が届かないこともあり得ます。そうなると当日は晴れでも、花火の打ち上げが出来ないこともあるということで、気をもみましたが、想いが天にも届き、無事台船が葉山港に着岸しました。あとは皆さん総出で準備をしていただき、開催にこぎつけられました。

会場の砂浜は人で埋め尽くされ、また例年以上に華やかな花火の打ち上げに大勢の方が楽しんでいただけたことと思います。当日は曇りではありましたが、適度な風もあり、寒くもなく、雨の降水も予報より遅れ、最高の花火日和になりました。

今や逗子海岸の花火大会は、地域最大のイベントで遠方からもご来場いただくものとなりました。音楽と花火のコラボで、曲に合わせて打ちあがる様は、遠くから見るのではなく、ぜひ浜にいてお腹に響く音と共に味わっていただきたいものです。

この花火大会には、飲食の企業のコロワイドに多大な協賛をしていただいているのですが、この創業者が逗子市出身で、限りない逗子愛でご支援をいただき開催できています。

また、開催には多くの方々のご協力があればこそで、警備にはボランティアも含めて500人以上の方々が関わり、終了後にはボランティアの人たちが海岸と近隣の道路の清掃にご協力いただいています。こうした方々のご支援があればこそ、毎年継続ができるのです。感謝しかありません。

令和6年5月23日 災害対策図上訓練

市役所では毎年、「もしも」の災害に備える訓練として、災害を想定した防災活動を確認するために図上訓練をしています。

毎年職員の異動もあるため、新年度のできるだけ早くに実施すべきとして5月に訓練をします。訓練では、災害の想定を決め、何を情報収集して共有すべきか、そして次の行動に移すかなどの連携をします。

これには警察・自衛隊にもご参加いただき、時には専門家にご参加いただくこともあります。何より危機管理には、訓練に優る準備はないと思っています。

今回の訓練を通して、道路等避難路につながる情報も重要ですが、その次には避難所に避難された市民の安全確保の情報連携も重要で、その方面の対策も必要であると感じました。

能登半島地震からも学ぶことがあり、何より市民が安心して暮らせるまちにしていくことが大切です。

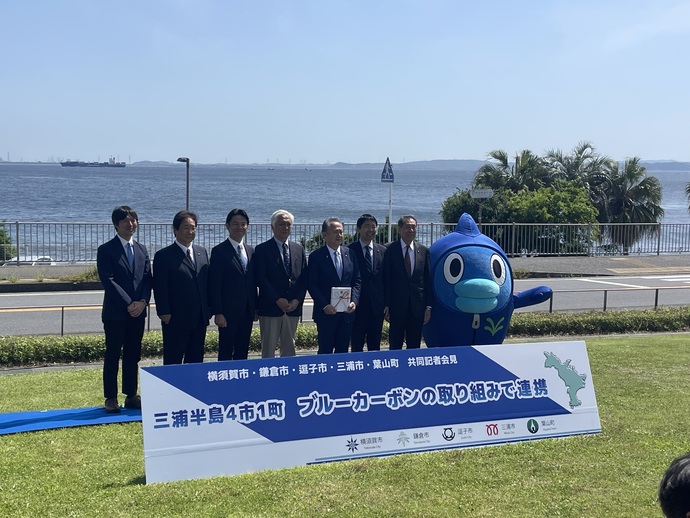

令和6年5月17日 三浦半島4市1町ブルーカーボン

日本テレビは開局70周年を機に、海の環境保全に関わる活動を推進することを主眼として、ブルーカーボンに関する活動を全国に展開していくことを表明しました。その第一弾として、三浦半島4市1町が一体となって取り組むことになり、そのスタートの共同記者会見が横須賀美術館で開かれました。

当日は天気にも恵まれ、海が目の前に広がる美術館の芝生の庭で行われ、海の環境に関するセレモニーとしてふさわしい場所でした。海に市や町の境はなく、各行政や漁業組合などと力を合わせて藻場の再生に取り組んでいきます。

かつて海には海藻が森のように茂っていたのが、昨今の地球温暖化の影響で海の様子は一変してきています。海水温上昇などにより海藻類はほとんど枯れた状態で、ウニが異常なほどに繁殖しているのが現状です。

小坪漁港もかつてはアカモクと言われる海藻が漁船のスクリューに絡むほどに繁茂しており、厄介者とも言われておりましたが、いまや姿を消しました。10年前には飲食店の皆さんにも協力をしてもらい、栄養価の高いアカモクを活用したレシピを考案してもらったのですが、今は中断せざるを得ない状況です。

海の環境を守っていくために何が最適なのかはすぐには分かりませんが、皆さんと一緒に環境を守り、次の世代の子供たちが安心できる環境を引き継いでいかなくてはなりません。

令和6年5月5日 GWのいろいろ

今年のGWは平日に少し天気が崩れた日もありましたが、おおむね天候に恵まれ、過ごしやすい日が多い快適な休日になりました。コロナへの不安が完全に消えたわけではありませんが、ほぼ平常の暮らしが戻ってきました。

今年で13回目となる海岸映画祭はもうすっかり逗子の風物詩になりました。今年も17,000人以上の方が逗子海岸を訪れて波打ち際に設営された異空間での映画を楽しんでいました。

また5日の子供の日には42回目となる「砂の芸術祭」を開催しました。

例年より参加者がちょっと少なかったのは残念ですが、それだけ今年のGWはどこかに出かける人たちや移動も多かったのかもしれません。

子どもたちは限られた時間で、力を合わせて作品をつくり上げるのですが、その思い出はやがて大人になった時にも、強い印象として残ってくれるのではないかと思っています。自分が小さい時に逗子の海で砂と格闘した思い出などが、自分が子育てするようになった時に、やはり「子育てするなら逗子だ」と思ってもらえるきっかけになるのではと期待しています。

逗子市はこれからも住宅のまちとして、多くのみなさんから選ばれるまちを目指していきますが、こうしたことの積み重ねが「まちへの愛着」になるのではないかと思います。

令和6年4月22日 ミーズ設計連合 協定締結式

逗子市は公共施設の長期修繕に対応するのに、技術系の職員数が十分ではありません。横浜市や川崎市のように大きな行政では、公共施設管理課のような専門部所もありますが、逗子市の規模では一般職員が兼務することになります。そこで職員の技術的な相談にも乗ってもらえる仕組みを考えました。

その相談先は「ミーズ設計連合協同組合」といい、三浦市(M)・横須賀市(Y)・葉山町(H)・逗子市(Z)に設計事務所を構えて活動している人たちです。ここは協同組合を作り横須賀市の学校の耐震工事も受注した実績もあります。地域貢献を考え実践しているグループであり、今回は逗子市の不足する部分の協力をお願いすることになりました。

こうした提携は、神奈川県内では初めてのことで注目を受けています。これからの2年間に施設整備が集中するのですが、大いに力を発揮してもらえるのではと期待をしています。

施設は20年を経過したあたりから、あちこち修繕が必要になります。逗子市の施設もその年代に差し掛かってきたものが多いのです。ここでしっかり手を入れて、長く使える施設にしてまいります。そのための協定に期待をしています。

令和6年4月21日 市制70周年記念式典

4月21日にご来賓の方々と、逗子市を支えていただいている市民の方々のご参会をいただき、市制70周年記念式典を開催いたしました。

第一部が市長式辞・来賓祝辞、第二部が市制記念日表彰式、第三部は広報大使の方々との記念トークショーでした。

市制70年の歴史もさることながら、逗子市は戦時中に強制的に横須賀市に合併された歴史があります。当時は浦賀町、長井町、大楠町、北下浦村、武山村の6町村も一緒に併合されました。

戦後昭和23年に地方自治法が改正され、期限2か年の間に、(1)有権者の1/3の署名 (2)投票により過半数の賛成 (3)県議会での賛成決議 をクリアすれば合併前に戻ることができるという法律が施行されました。期限9か月前に逗子の若者や医師会が立ち上がり運動を展開して、最後は県会の議決も僅差でありましたが可決して、期限直前の昭和25年7月1日に横須賀市からの分離独立をなしえたのです。こうした強制合併は全国で50余りあった中、分離独立を果たしたのは8自治体だけであります。関東で4つ、神奈川では逗子町だけでありました。

分離独立がなしえなかったら、今も逗子町は横須賀市の一部であります。こうした先人の努力の「独立精神」「郷土愛」の精神を改めて学び、後世に伝えていく使命があります。

第三部は石原良純さん、三浦豪太さん、山田姉妹のお二人とのトークショーでしたが、皆さんがあまりにも「ずし愛」が強くてこちらがタジタジになるほどでした。皆さんのお話を聞いていて、本当に逗子は住宅のまちとして「選ばれるまち」を目指すことが正しいと、改めて強く思いました。

市制70周年のキャッチフレーズは「海が好き 山が好き 逗子が好き」を市民の投票で選びました。このキャッチフレーズで一年間、様々なイベントを通して逗子を盛り上げていきたいと思います。

令和6年4月20日 長柄桜山古墳群第一号墳 開園式

葉桜住宅にお住いの方が古墳ではと発見されてから四半世紀、1999年のこと。その後調査が行われ、2002年に国の史跡に指定されました。その後葉山町と逗子市とにまたがる地域で、両市町で史跡指定地を公有化しました。

現存する県内最大級の前方後円墳が2基になります。文化庁や神奈川県教育委員会の指導を仰ぎながら整備に着手して10年目に、ようやく開園へとこぎつけました。

この古墳群は4世紀後半に築造されたとみられ、約1600年の歴史があります。整備はまず盛り土をして、古墳が崩落するのを防ぎ、頂上には埴輪のレプリカを復元し、また棺の埋葬されている位置は色を変えて分かるようにしています。この頂上からの景色は絶景で、逗子湾を望み、その先の江の島、そしてその向こうに富士山を仰ぎ見る位置にあります。工事のおおよそ完了が見えてきた頃の1月下旬に現地に行ったときに見た景色は、これぞ逗子でよかったと思えるほどの景色でした。四季折々の景色が楽しめると期待できます。

道具もない時代に、どのようにしてこうしたお墓が作られたのか、ピラミッドも不思議ですが、まさに人間の持つすごさを感じるのです。当時の人たちもこの景色がふさわしいと思ったからこそ、大変な労力をいとわず構築したと思うと、古代の人たちとも繋がっている気がします。

また新たな逗子・葉山の財産にしていきましょう。

令和6年4月16日 沼間放課後児童クラブ 視察

沼間小学校に今年度新しく放課後児童クラブが新設され、東逗子駅前広場から学校の校庭内に移転しました。これまでは幼稚園の建替えで仮園舎に使われていたプレハブの建物を譲り受けて使用していましたが、かなりの年数が経ち、雨漏りもあり耐久年数もすでに過ぎていて解体すべきと言われていました。中々適地がなく代替地を模索していたところ、沼間小学校のプールが老朽化のため使用を止めていたこともあり、プール跡に学童を新設することに決めました。

今年度4月から使用開始し、新施設は木造で、学童・幼児エリアの延床は375m2と十分な広さもあります。床や壁にも木の板が使用され、中に入るとプ~ンと木の香りがします。子供たちも家に帰ると、お母さんに木の香りがするねと言われるらしく、洋服や体に染みついているのでしょうね。

施設には小さな部屋のデンもあり、子供たちには格好の隠れ家のような気持になり、大好評のようです。図書の部屋もこじんまりした場所で、子どもたちはこぞってその場所に集まるのだそうです。建物の中だけではなく、校庭のグランドも遊び場になるので、のびのびと運動もしていました。

近頃はご両親とも働いていることが普通になってきているので、子どもたちの授業を終えてから帰宅までの間の過ごし方は、教育の一環として行政でも考えていかなくてはなりません。いい施設ができました。

令和6年4月9日 関東学院大学 地域創生特論講義

毎年、新年度の始めには、関東学院大学の地域創生特論講義があります。今年も逗子市担当の全7講義のうち、最初の講義を務めてきました。学生は関内キャンパスのほか、リモートで他の会場も含めて80人ほどの数になります。受講する学生は公務員志望の人たちが多くいると聞いておりました。

「逗子の成り立ちから、いま、そして将来について」と題して話をしました。

逗子は海が最大の産業として発展してきた歴史があり、戦前から別荘地として広く知られていました。戦後の高度成長期には国民の娯楽として海水浴場に多くの人が集まり、当時はひと夏に200万人もの海水浴客が押し寄せたとも言われています。自分の記憶でも、海につながる道路の半分は、人が埋め尽くして歩いていました。

そして山あいの土地が造成されて住宅地に変わり、一気に人口が増加しました。そうした成り立ちを持ち、産業の少ない住宅のまちである逗子市は、これからも住みたいまちとして選ばれることが、逗子市の目指すべき方向であると確信します。

今回の講義などを通じて逗子のまちを知ってもらい、逗子市を公務員志望の1番にしてもらえたら嬉しいですね。

今の学生たちは、コロナの時代の影響をもろに受けた世代であり、「将来あなた達は「コロナ世代」と言われるかもしれない。例えばコミュニケーションが苦手だとか、大勢の人とコンパをする場面で馴染めないとかと表現されるかもしれない」という話をしました。そのくらいコロナ対策では、人との交わりを制限した時期が続きました。

講義終了後に質問に来た女子学生は、そうしたことへはどう対処したらいいのかと聞かれました。私からは、様々な場面で積極的に自分から関わることをしていくと解決の方法が見えてくるかもしれないから、やってみてくださいと伝えました。何かの参考になってもらえると嬉しいですね。

このページに関するお問い合わせ

経営企画部秘書課

〒249-8686 神奈川県逗子市逗子5丁目2番16号

電話番号:046-873-1111(代表)

お問い合わせは専用フォームをご利用ください。