親子で備えたい、災害への対策(2021年2月25日)

こんにちは。えがおレポーターのえつえつです。

昨今、台風や大雨、がけ崩れなどの災害が増えていますよね。そして、いつ起こるかわからない地震…。子どもがいればなおさら不安になる今日この頃です。そこで今回は、逗子市の防災安全課の方に、防災のための知識や、普段からできる備えなどをお伺いしました。

逗子の地形的特徴

まず、逗子市の地形的な特徴として、山と海に囲まれ、市の中心を田越川が流れているため、がけ崩れや洪水、津波など、他市の3倍くらい災害のバリエーションを考えなければならないということでした。さらに、市外との交通はほとんどがトンネルを通るため、災害時に土砂崩れで通行止めになってしまえば物流が止まってしまうおそれもあるのです。食料品や日用品も備蓄しておかなければいけないなと思いました。

ハザードマップを見てみよう

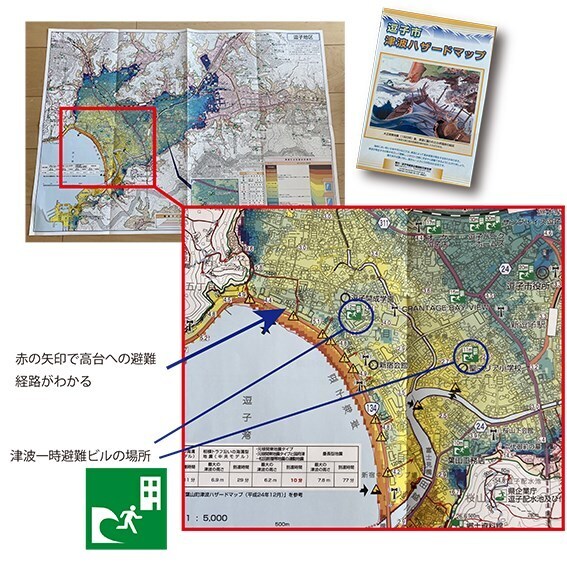

市内のどんなところにどんな災害のリスクがあるのか、それを示したのがハザードマップです。逗子市では「津波」と「土砂災害等」の2種類のハザードマップを発行していて、市のホームページや窓口で入手することができます。自宅や、よく行く公園、スーパー、子どもの通園、通学路上などにどのようなリスクがあるか確認しておくと良いでしょう。

例えば、私はよく子どもと逗子海岸で遊ぶことがありますが、そんなときに大地震が起きたらどこに逃げたらいいでしょうか?津波の際の避難の基本は「高台への避難」。ハザードマップで見てみると、一時避難できるビルの表示や、標高の高い場所への避難経路なども確認することができます。こうしてある程度逃げる場所の目安があれば安心ですよね。

ちなみに、津波避難場所に指定されている建物は震災時は夜間でも開いていて、避難できるということです。

また、お隣の鎌倉市では、「鎌倉で津波から生きのびる」という津波シミュレーション動画を公開しています。「大地震が起こったら最短8分で津波が押し寄せる、どこに逃げたらいいのか?」というかなりリアルな動画になっています。私も「もし逗子だったら」と置き換えて見てみたら具体的にイメージできたので、ぜひお勧めです。

実際に歩いてみるのがおすすめ

ハザードマップで災害のリスクを確認したら、自宅からの避難経路をお散歩がてら歩いてみるというのもお勧めだそうです。実際に歩いてみると、「崖があって崩れるかもしれない」とか「子どもの足ではこれくらいかかる」など気づきがあるということです。また、いろいろな状況を考えて、避難経路を数パターン用意しておくといいそうです。そこで避難経路を歩くときにちょっと注目してもらいたいのが、電柱や路面などに表示されているこんな標識。見たことありますか?

避難場所までの経路や、今いるあたりが標高何メートルの場所なのかが分かります。子どもと見つけながら歩いていくのも災害に対する関心を高めるきっかけになるかもしれないですね。

また、災害は家族が揃っているときに起こるとは限りません。子どもが遊びに行っている時、親が不在の時などに被災したら・・・?そんな時のためにも家族で話し合って実際の避難場所までの経路を確認しておけばより安心だと思いました。

災害時の情報収集

災害時には正確な情報を知ることが大事になってきます。市では、防災行政無線で情報をお知らせしていますが、大雨の時など聞こえにくいこともありますよね。そんな時のために、防災・防犯メールの登録をおすすめします。防災行政無線の内容や、防犯、伝染病の情報などをメールで受け取ることができます。

登録方法はbousai.zushi-city@raiden.ktaiwork.jpに空メールを送り、返信されたメールにアクセスして必要な内容を登録します。また、市のホームページやテレホンサービス(050-5533-8199)でも防災行政無線の内容を知ることができます。

登録方法等詳細は次のページをご覧ください。

その他にもNHKでリモコンのdボタンを押すと災害情報を確認でたり、yahoo!の防災速報アプリなど、さまざまな手段で災害の情報を集めることができるということを教えていただきました。

大雨で避難所に避難する?しない?

2019年の台風15号、19号の被害はまだ記憶に新しいのではないでしょうか?その際には延べ769名の方が避難所に避難されたそうです。大雨の際には警戒レベル3で早期風水害等避難所が開設されるということですので、浸水の可能性のある地域の方は早めの避難がよさそうです。とはいえ、このコロナ禍では避難所に行くにも不安があります。そんな時は必ずしも避難所でなくてもよいとのこと。安全な友人、親類宅や2階以上の場所に一時的に身を寄せるのも選択肢のひとつです。

震災で避難所に行くときは

避難所の備蓄品は基本的に大人向けですが、おむつや粉ミルクなどもあるということです。しかし、配布に時間がかかったり、希望のサイズがなかったりということがあるので、子どものものは持参するのがよさそうです。アレルギーや持病があればなおさら、普段から持ち出せるようにしておくのがいいでしょう。(台風や風水害の一時的な避難の場合は大人のものも持参してください)

また小さい子どもがいると、周りに迷惑かと避難所に行くことを躊躇したりすることもあると思います。市の方でも、避難が長期にわたる場合は同じような条件の方で部屋を分けるなどの配慮も考えているということでした。自宅避難をするという場合でも避難所に名前を登録しておけば配給物資などを受けることができるということです。

災害に備える訓練

逗子市では10月の第一土曜日に第一運動公園で総合防災訓練を行っています。また、津波避難訓練は年2回、小学校区ごとの避難所運営訓練も年1回行われています。訓練では、消防による災害救助のデモンストレーションがあったり、地震の体験ブースや、AEDや消火器の使い方、アルファ米の試食などもあるそうですよ。市で行う訓練以外にも、自主防災組織・自治会等の各地域の団体単位で訓練や防災倉庫の確認なども行っています。令和2年はコロナウイルスの感染拡大のため、訓練が中止になってしまいましたが、開催されたときには積極的に参加していきたいなと思いました。

また、中学校の授業では、避難所である中学校まで近所の保育園の子どもたちをおんぶして行くという訓練もあるそうで、地域の力で災害を乗り切るという意味でも日頃の訓練は大事だと感じました。

最後に

お話の中で、「災害の対応は準備が90%」という言葉が印象に残りました。子どもの年齢や各自の事情で準備も違ってくると思います。ぜひそれぞれの事情に合わせた避難プランを考え、災害時に困らない心の準備、物資の準備をしていただきたいと思いました。

このページに関するお問い合わせ

教育部子育て支援課子育て支援係

〒249-8686 神奈川県逗子市逗子5丁目2番16号

電話番号:046-872-8117

お問い合わせは専用フォームをご利用ください。